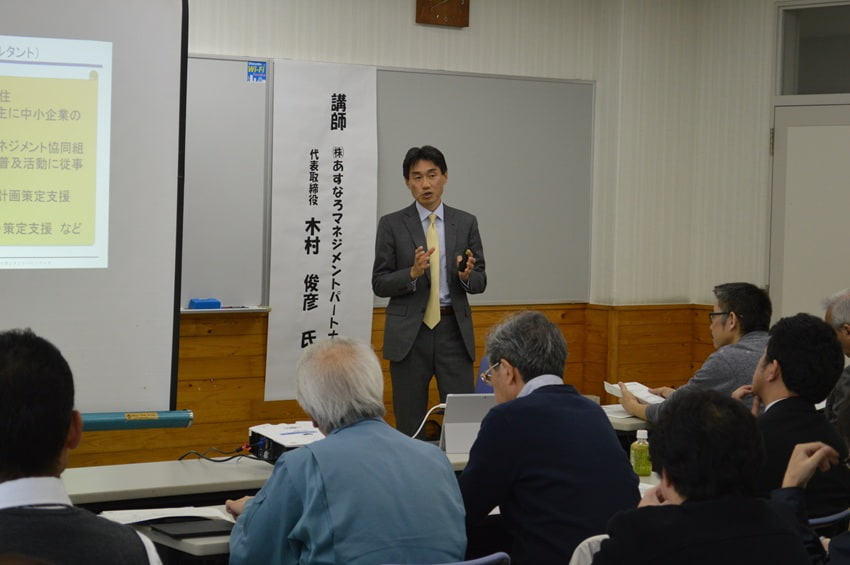

静岡県焼津市で株式会社あすなろマネジメントパートナーズを立ち上げ、製造業の中小企業を顧客に経営コンサルタント業を営む木村俊彦さん。中小企業診断士として地元で頼りにされる存在になっています。

製造業の現場改善ノウハウを強みに事業を展開してきましたが、志師塾の学びも生かして、中小企業の後継者育成支援事業に注力をしていこうと行動を起こしています。

本インタビューでは、木村さんのこれまでの歩みと志師塾での学び、そして今後の木村さんの想いに迫ります。

1.円滑な事業承継ができていない!後継者育成支援の必要性

いま日本社会では、中小企業・小規模事業者の事業承継が喫緊の課題です。特に、経営者の高齢化が進み、後継者不在の状況が続くと、廃業が増加し、雇用やGDPの喪失につながる可能性があります。

「ところが、製造業の中小企業をみていて、後継者候補がいたとしても、円滑に事業承継を行えている企業は非常に少ないのが実情です」と、木村さんは語り始めます。

社長の後継者と目される人物は、多くの場合は社長の息子。しかしながら、社長と後継者の間で、コミュニケーションをしっかりとれていないことが散見されるそうです。

社内でも必要最低限の話しかせず、その結果、業務上大事な意思決定ですれ違う事態が発生して、あやうく会社に大きな損失を発生させそうになった事例を目にしたこともありました。

加えて、特に製造業の場合は、工場や設備などの固定資産、技術・ノウハウといった無形資産など、幅広いリソースがあり、それらが集まる製造現場を知らなければ的確な指導はできません。しかしながら、後継者がまだ入社してから日が浅く、現場を熟知できていないケースも多いそうです。

そういった背景から、製造業の現場習熟と経営実務という両方の目線で後継者に助言することが求められているといえます。

「社長と後継者の間をうまく取り持ちつつ、製造現場にどんどん入って後継者といっしょに汗を流しながら、経営手法も教える。そのようなスタイルで支援しています」

企業の事情により抱える課題は千差万別です。木村さんは、企業ごとに最適解をアドバイスする、そんな日々を送っています。

2.時代に応じて様々な業務に携わってきた、木村さんの歩み

2.1 製造現場を見続けてきた会社員時代

木村さんが製造現場に詳しくなったのは、会社員時代にさかのぼります。キャリアとしては、大学を卒業してから3社ほど渡り歩いたそうです。その中で最終的に3社目が精密機器製造業の上場会社で、そこに一番長く在籍していました。

「もともとは文系だったのですが、原材料の調達部門で貿易事務を担当した時に、中国での工場の新規立ち上げにかかわったことがターニングポイントでした」

その企業の当時の中国進出では、本当に周りに何もないところからのスタート。原材料も現地で調達できなかったので、日本から輸入して中国で製品を作り、それを海外に輸出するという形態でした。

原材料の仕様設定から、発注数量やロット単位、納期の設定、品質チェックなど多岐にわたる業務をこなしていました。

「原材料の納品などについて、逐一現場に知らせなければならなかったので、それで工場に入り浸ることもしょっちゅうでした」と語る木村さん。製造ラインなどについても習熟していきました。

2.2 中小企業診断士資格の取得と独立

それから経営企画部門に異動した木村さん。経営計画立案などの業務に従事します。

業務に携わるうちに、中小企業診断士の知識が使えると感じて、中小企業診断士の勉強を開始。勉強を始めてみると、企業経営理論や財務会計・ファイナンスなど、勉強した知識がいろいろ使えました。

1次試験合格後、養成課程を経て2011年に中小企業診断士への登録を果たすと、そこで同時に、独立して個人事業主になりました。

「独立したものの、最初は試行錯誤の連続でした」と語る木村さん。おりしも東日本大震災の直後で、防災意識の高まりから、各企業ではBCP(事業継続計画)策定の機運が高まっていた時。BCPに最初から詳しいわけではなかったですが、勉強して知識を蓄えながら、BCP策定支援に乗り出したのでした。

BCPの仕事が多くなってきた2015年のタイミングで会社を立ち上げました。しかしその頃になると防災に対する世間や企業の意識が薄れ始め、支援が一巡すると仕事の受注が減っていきました。

2.3 企業診断とコンサルティングの試行錯誤、自己成長の必要性を痛感

BCPの仕事だけでは浮き沈みが激しい。それ以外の柱を作ろうと、経営改善計画の策定支援や、補助金支援を手がけました。

ものづくり補助金と小規模事業者持続化補助金については、審査員も数多く経験。また、セミナーや研修の講師業もこなしました。しかしながら、安定したビジネスにつながる顧問契約をとるのは簡単ではありませんでした。

この頃は、特段の営業活動をせずとも商工会議所や金融機関の紹介で仕事を得ていた木村さん。その頃助言した企業の倒産を目の当たりにしたこともあり、自身のスキルアップや受け身型受注からの脱却の必要性を感じるようになっていました。

3.志師塾で過ごした貴重な経験

3.1 志師塾入塾のきっかけ

木村さんが志師塾に入ることにした目的は、自分の強みをしっかり情報発信をして、自分から仕事を獲りに行けるようになるためです。

それにはWeb活用が不可欠だと考えていました。会社のホームページは開設していましたが、当時は外部の業者に頼んでいて、修正の都度業者に依頼しなければならないことに煩雑さやおっくうさを感じていました。

自分で逐一修正して発信できるようになりたいと、ネットなどで調べるうちに、Web集客ができるようになるという志師塾のフレーズが目に入り、入塾を決意します。

また、自分の強みを見つめ直せるカリキュラムも、収益の柱を確立したい当時の木村さんにはぴったりでした。

3.2 志師塾で得た学び

一番印象に残ったのは、「“とんがりポジションを持て”と言われたことです」と語る木村さん。人生山あり谷ありの個性的な同期に囲まれて切磋琢磨しながら、自分のこれまでがどうだったかを振り返っていきました。

チームでディスカッションするなかで、各人がアピールポイントを明確にし、自分だけのキラーコンテンツを磨き上げていきます。

「私は、製造業に特化した後継者育成事業をとんがりポジションのコンセプトにしました。人材としてほとんどいないと考えたからです」

過去の歩みを振り返ったときに、後継者の方々に対し、製造現場指導や補助金申請業務を手取り足取り行った日々が脳裏によみがえりました。

「これで生きていこう」これまでの支援実績を細かく振り返りながら、後継者育成の研修体系図をまとめ上げました。すでに社内で役職・管理職についている後継者向けと、若手の部類に入る後継者向けの大きく2体系です。

前者には、主にリーダーシップ養成を主眼とし、「新製品開発」「資金調達・補助金申請」「BCP策定」をカリキュラムにしました。

後者には、実務能力養成を重視し「企業理念や戦略策定」「財務管理」「生産管理」「マーケティング」を取り入れました。経験をもとにした、実践的なコンテンツになっています。

しかし、コンテンツ作りだけでは十分ではありません。それをいかに魅力的に、キャッチーに伝えるか。「それについては、チラシを作りました。一言一句、吟味していきました」

特にこだわったのは、あえて“製造業限定”とターゲットをしぼったこと。木村さんの強みである、製造現場をもとにしたコンテンツを望む顧客には気づいてもらいやすくなります。

このチラシと刷新したホームページ情報を関係者や中小企業経営者などに配りながら、新たな顧客開拓を行っていきたいと考えています。

「今度セミナーをやってみるんですよ」と語る木村さん。これまで数多く手掛けてきた補助金の内容です。経営者を相手に、補助金をフックに事業承継、後継者育成支援につなげていくつもりです。

3.3 志師塾ネットワークを使い倒す

木村さんは、志師塾の同期(在校生)やOB(卒業生)との“100人1to1ミーティング”を、オンライン上で約3か月間毎日1人ずつ実施したそうです。「自分は口下手でしたが、やっていくうちにパターンがわかってきて、今ではどんな方ともほぼスムーズに会話できるようになりました」

プロフィールシートをあらかじめお互い準備して、そのシートをベースに深堀りする。どんなバックグラウンドを持っているか、得意領域は何か、どのような協業が可能か、などを探っていき、今後のビジネスにつなげていけるネットワークを構築しています。

また、志師塾に入れば、動画コンテンツやセミナー、交流会などの様々な啓発メニューが用意されています。

「どれも有用な内容ですので、できるだけ使っていきたいですね」と木村さん。志師塾での学びを、自分の成長に役立てたいと意気込んでいます。

4.志師塾を経た今、さらなる飛躍に向けて

志師塾を卒業した後、後継者育成支援を主軸に取り組み続けたいと考えている木村さん。それだけではなく、ぜひやってみたい野望がありました。

「事業承継は、実は株式譲渡や不動産の移転などの資産承継がむしろメインであることが多いです。また後継者育成といいましたが、そもそも後継者が決まっていない企業にとっては、後継者を探す作業から始めなければならない。そういった作業を一気通貫でできるチームを作ってみたいのです」

「当然私1人ではできませんが、資産問題に強い税理士や弁護士など他の士業も交えてチームを作ってワンストップであらゆる課題を解決することで、円滑な事業承継が進む世の中にしていきたいと思っています」

木村さんは、志師塾OBの方々の集まる異業種交流会にも積極的に顔を出しています。あるとき、BtoBビジネスを専門にやっている仲間に事業承継グループを作らないかと持ち掛けたところ、それは面白いという話になって、木村さんが中心になって立ち上げるよう話が進んでいます。

仲間の中には、士業の方もいれば、デザイナーや不動産関係の人もいる。多種多様なメンバーが1つのチームになって課題解決するスキーム作りに情熱を注ぐ考えです。

「事業承継は、静岡だけではなく、全国的な問題でもあります。地元のみならず、日本全体を元気にしていきたいですね」

事業承継支援で世の中を盛り上げるべく先を見据えている木村さん。今後のますますの活躍が楽しみです。

文:矢野達也(中小企業診断士)/編集:志師塾編集部

年商1,000万円以上を目指したい士業・コンサル・講師・コーチ・セラピストなどの先生業の方は、木村さんも学んだWebを活用し、高単価で安定的に顧客獲得するためのノウハウを、学んでみてください。