「社労士の資格を活かした副業は何があるのかな?」

「会社に勤めながら、平日夜や土日を活用して副業したい」

と考えてはいませんか。

社労士は「独占業務」があるため、副業がしやすい国家資格と言えます。

社労士の資格取得者におすすめする主な副業は、以下の5つです。

1.社労士資格の独占業務

2.経営コンサルティング

3.補助金申請サポート

4.記事の執筆

5.資格講座の添削指導や講師

これらの副業は、必要な知識や能力が異なるため、あなたのビジネススキルに合わせて選びましょう。

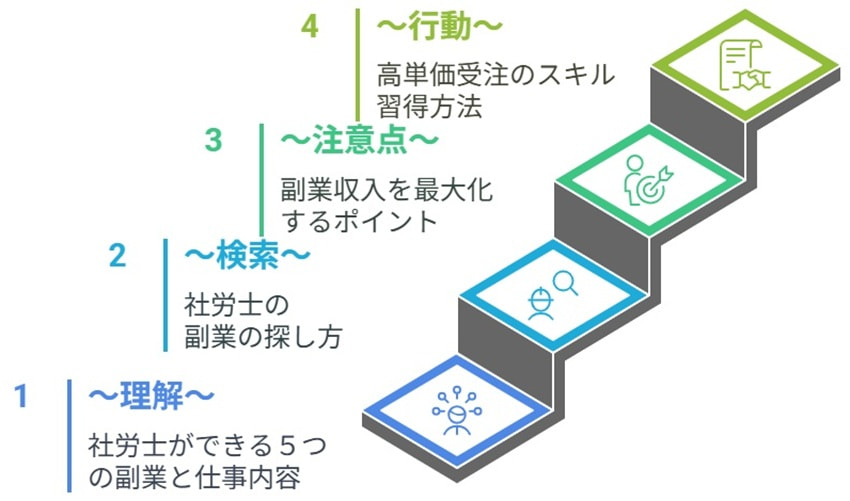

そのため本記事では、下記について詳しく解説していきます。

この記事を読めば、あなたも社労士の資格を活かして高額な副業収入を得られるようになるでしょう。

1.社労士ができる副業一覧

冒頭でお伝えした通り、社労士の資格で行うことができる主な副業を5つご紹介します。

| 副業の業種 | 主な業務 |

|---|---|

| 社労士資格の独占業務 |

|

| コンサルティング業務 |

|

| 補助金申請のサポート業務 |

|

| 記事の執筆 |

|

| 資格講座の講師や添削指導 |

|

では、1つずつ解説していきます。

1.1 社労士資格の独占業務

「社労士の資格を活かした副業」で一番最初に思い浮かぶのは、独占業務ではないでしょうか。

社労士の独占業務は、他士業と比べて種類も多く、作成や手続きが複雑なものが多いので、社外の社労士に依頼する企業も多いです。

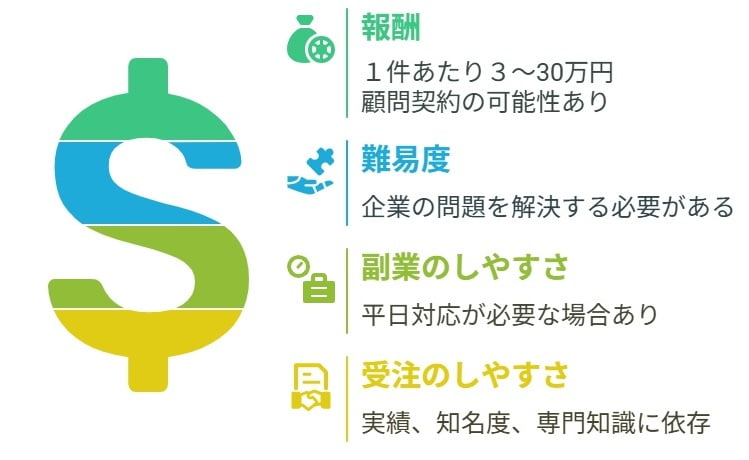

それでは、社労士資格の独占業務の種類と、複数の受注を獲得する方法をお伝えした上で、報酬・仕事の難易度・副業のしやすさ・受注のしやすさの4点について解説します。

1.1.1 社労士資格の独占業務の種類

社労士の独占業務は、大きく分けて以下の2つ。

・社会保険労務士法 第2条1号:労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等を作成、提出代行を行う

・社会保険労務士法 第2条2号: 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成する

就業規則の変更、諸規定の変更、労働保険の年度更新などは3万円~、健康保険・厚生年金保険の適用、就業規則の作成などは8万円以上になることが多いでしょう。

就業規則は、30万円ほどの高額報酬になることもありますが、詳細のヒアリングが必要となり、文章量も膨大になるので、時間単価としては相応の副収入になります。

1.1.2 相性のよい独占業務で仕事を複数受注

これらの仕事は、単発で行うよりも関連する内容をまとめて支援することで、副業の報酬も高くなります。

例えば、助成金申請と就業規則の同時支援はとても相性が良いでしょう。助成金は、申請要件として就業規則の整備が定められていることがあるためです。

就業規則については、不適切な内容があったり、作成後に見直しを一切行っていない会社も少なくないため、助成金申請をサポートする際、就業規則の見直しが必要であれば同時に改善提案します。

就業規則は毎年、助成金は定期的に申請サポートができるため、一度関係を構築することができれば、長期的に安定した副業収入を得ることができます。

社労士の資格を取得して実務経験がない場合は、社労士会などが主催する無料相談会でのアルバイトを検討してみましょう。

1.1.3 社労士資格の独占業務の特徴

1.2 コンサルティング業務

企業のコンサルティングに資格は必要ないため、誰でも自由に行うことができますが、社労士の資格は信用力が高く、特に人事と労務のコンサルタントとしての信用は高いです。

社労士の資格を活かした労務・人事のコンサルティング業務は、様々な側面から企業運営をサポートすることが可能です。

それでは、具体的な業務内容について見てきましょう。

1.2.1 人事労務コンサルティング業務

企業の土台となるヒト・モノ・カネの中で、最も重要になるのが「ヒト」です。

そして、その企業の経営課題から人事課題を明確にし、その課題の解決方法を考え、解決策を提案するのが人事労務コンサルティングになります。

人事労務コンサルティングには、大きく分けて以下の3つがあります。

・採用コンサルティング:企業に合った人材採用をサポート

・人事組織コンサルティング:人事制度や企業の組織改善をサポート

・人材育成コンサルティング:従業員の教育や研修の課題解決をサポート

この3つのいずれか、可能であれば、複数を組み合わせてサポートすると高収入に繋がります。

まず、採用コンサルティングは、現在勤めている従業員、不足している人材を明確にし、企業の採用をサポートする仕事。採用条件を明確にし、企業が求める人材の申込に繋がる文章や動画作成、企業の業種・規模に合った広告媒体の選定などを行います。

ライティングや動画編集については、生成AIの活用が重要です。もし得意ではない場合は、外注を上手く活用すると、コンサルティングをスムーズに行うことができます。

採用面接での質問内容や面接形式(対面orオンライン)、採用プロセスについても、クライアントの会社にあなたがサポートできる内容があるか確認しましょう。

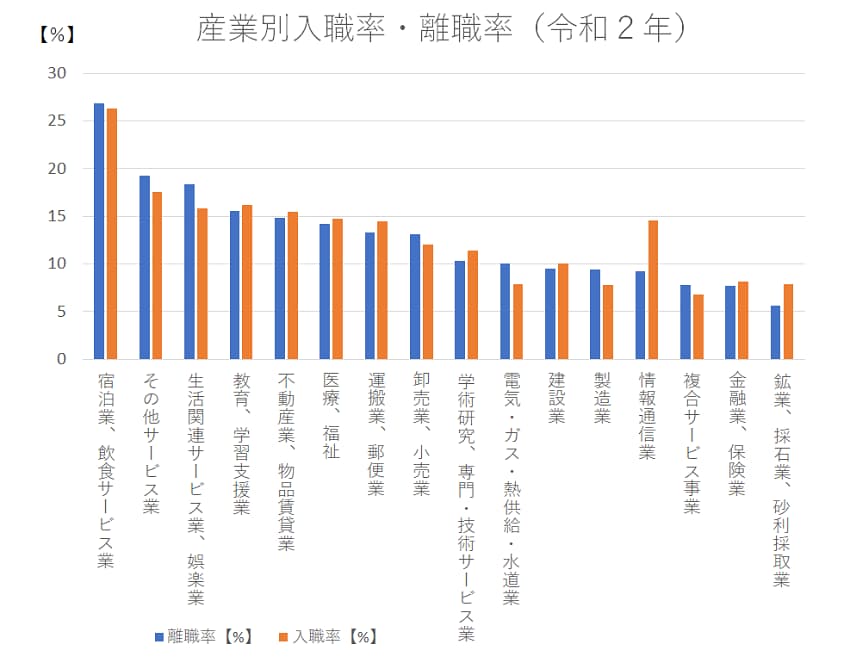

厚生労働省の調査によると、以下の業種は離職率が高いため、採用コンサルティングの需要は高いと言えます。

・宿泊業

・飲食サービス業

・生活関連サービス業

・娯楽業

・その他サービス業

出典元:ー令和2年雇用動向調査結果の概要ー 厚生労働省 ※離職率が高い順に並び替え

人事組織コンサルティングは、人事制度構築、組織構造改革、組織診断、チェンジ支援(人事異動)などをサポートします。中規模以上の会社で行うことが多く、報酬は高めですが、専門知識が必要です。

人材育成コンサルティングは、企業が求める人材像や能力を明確にし、従業員が企業と共に成長していくための研修や育成システムの構築をサポートします。

新人研修や管理者研修の内容、開催頻度についてアドバイスしたり、社労士のコンサルタント本人が研修を実施するパターンもあります。

中規模以上の会社の人事労務コンサルティング業務は、1人で全てを行うことは困難なため、交流会などに人脈を広め、信頼できる仲間を作っておくことも重要です。

これらの副業は、単発で受注することもありますが、一度関係を構築できれば一つの中小企業を継続的にサポートできることが多いです。

コンサルティング業は、平日の対応が必要になるケースも少なくありません。

報酬例として、単発の企業診断や人材採用、コンプライアンス対応に対する診断業務や経営指導の場合、1日あたり3~10万円、顧問契約が成立すれば継続的な収入も期待できます。

ただし仕事の受注は簡単ではないため、社労士としての信用力と、仕事の受注力が問われる副業であると言えます。

1.2.3 コンサルティング業務の特徴

1.3 補助金申請のサポート業務

「ものづくり補助金」や「小規模事業者持続給付金」など、政府や自治体が提供する補助金は多くありますが、綿密な事業計画書の提出を求められるなど、申請する中小企業には大きな負担となっています。

これらの補助金の申請をサポートする業務も社労士の資格を活かすことができる副業の1つです。

補助金コンサルに資格が必要ありませんが、社労士の資格の権威性と信頼性はプラスになります。

1.3.1 補助金・助成金申請のサポート業務の主な業務内容

・申請書の作成や申請のアドバイス

・経営企画書・事業計画書の作成

・面接・プレゼン審査のサポート

・補助金採択後の報告書の作成

など、補助金申請の助言、書類作成から審査、採択後の報告書まで一貫してサポートします。報酬は成功報酬のケースの目安は、補助金の1割〜2割です。

例えば、ものづくり補助金で500万円の補助金申請をサポートし採択された場合、500万円×10〜20%=50〜100万円が報酬となります。

審査を通らなければ報酬がないというリスクはありますが、成功すれば単価は高いでしょう。

計画書の作成などは、時間や場所を選ばずに行えるため、コンサルティングに比べて副業に向いている仕事と言えます。

コンサルティングと同様に受注の難易度は高いですが、成功報酬型にすることで受注の難易度は下がります。

1.3.2 補助金申請のサポート業務の特徴

補助金の選択から採択率を上げる申請書の書き方、補助金サポートの受注の取り方までを最短1ヶ月以内にマスターしたい方は、以下の補助金コンサルタント養成講座プレセミナーにご参加ください。

1.4 記事の執筆

執筆業も、社労士の副業として人気が高いものの一つです。具体的な業務は以下のようなものになります。

1.4.1 記事の執筆の主な業務内容

・情報サイトや雑誌などに記事を寄稿する

・ホームページやSEO記事の作成

記事やブログの執筆は、時間に拘束されることがなく、ノートパソコンさえあればいつでも仕事ができるため、副業に向いています。

情報サイトや雑誌への寄稿は、基本的に執筆依頼に応じて対応するため、社労士としての知名度や実力が必要になりますが、ブログであれば誰でもすぐに始めることができます。

知名度がないうちは、SNSでの情報発信や交流会への参加など、新しい人との関りを増やしていくことが大切です。

報酬は執筆依頼を受ける場合は原稿料、ブログの場合は広告料収入になります。原稿料の場合、1,000字あたり2,000~8,000円程度です。

しかし個人名で記事を書くことから、社労士の営業活動としては非常に効果的。不特定多数の方に名前を知ってもらうことができるという点では、効果は高いと言えるでしょう。

ホームページや集客に繋がるSEO記事を作成することができれば、「プラスαの副収入」が期待できます。

これらの記事作成を元に知り合った企業の社労士業務やコンサルティング業務を受注できるようになると、高額な副収入を得ることができますよ。

1.4.2 記事の執筆やブログの運営の特徴

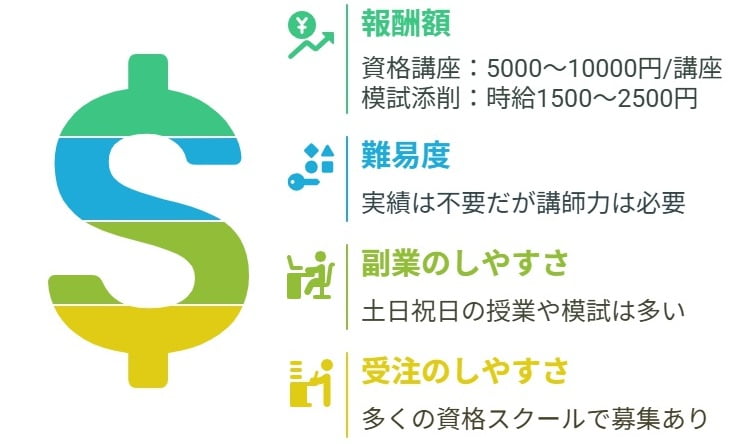

1.5 資格講座の添削指導や講師

社労士の試験のための講座や、資格受験のための予備校やスクールでの講師・添削指導も、社労士の資格を活かせる副業の一つです。

社労士は、士業の中でも比較的難易度が高い資格。厚生労働省発表のデータによると、平成24年~令和3年の10年間の合格率は10%を下回っており、平成27年度以降は8%を下回っています。

| 年度 | 受験者数(人) | 合格率(%) |

|---|---|---|

| 平成24年 | 51,960人 | 7.0% |

| 平成25年 | 49,292人 | 5.4% |

| 平成26年 | 44,546人 | 9.3% |

| 平成27年 | 40,712人 | 2.6% |

| 平成28年 | 39,972人 | 4.4% |

| 平成29年 | 38,685人 | 6.8% |

| 平成30年 | 38,427人 | 6.3% |

| 令和元年 | 38,428人 | 6.6% |

| 令和2年 | 34,845人 | 6.4% |

| 令和3年 | 37,306人 | 7.9% |

受験者数は若干減少傾向にありますが、比較的安定しています。

資格受験のスクールは、夜間や土日に授業や模試を開催することも多く副業にも適しています。業務内容な以下の通りです。

1.5.1 資格講座の添削指導や講師の業務内容

・資格に関する予備校などでのセミナー講師

・社労士試験の予想問題や練習問題の作成

・模擬試験の添削

副業収入の金額は、あまり高くありません。特に模擬試験の添削などの場合は、アルバイト程度の収入になるでしょう。

ただし、社労士としてのキャリアのない人でもでき、多くのスクールで募集を行なっているため、仕事を探しやすいという利点もあります。

文章作成が苦手な人にとっては、記事作成よりも時間単価は高くなるかもしれません。

試験の出題傾向を把握している、受験生にとって有用な情報を多く持っているなどの理由から、特に合格して間もない人が適しているとされています。

そのため、社労士資格の独占業務やコンサルティングなどの仕事を安定的に受注できるようになるまでの副業として、資格講座の添削指導や講師を行なっている人も多くいます。

1.5.2 資格講座の添削指導や講師の特徴

2.社労士が知っておくべき副業の探し方

社労士には独占業務があるため、一部の国家資格に比べると、受注できる仕事は多いですが、個人で高単価の仕事を受注する難易度は高いといえます。

このため自分で仕事を探し、獲得できることが特に大切です。

まずは社労士の副業を探す方法として、以下の3つの方法を押さえておきましょう。

1.社労士の関わりの中から仕事を探す

2.クラウドソーシングに登録して仕事を探す

3.HPやブログから仕事の依頼を受け付ける

では簡潔に解説しますね。

2.1 社労士同士の関わりの中から仕事を探す

社労士は横のつながりが強く、業界内で仕事を回しあって業務を行っています。そのため、

・社労士協会が主催するイベントや勉強会に積極的に参加する

・社労士同士の懇親会(飲み会など)に積極的に参加する

など、先輩社労士とコミュニケーションを取って関係性を構築することで、仕事を紹介してもらいやすくなります。

2.2 クラウドソーシングに登録して仕事を探す

クラウドソーシングとは、インターネット上でフリーランスと業務をアウトソーシングしたい人をマッチングするサービスのこと。

特に有名なのは、以下の2つ。

・クラウドワークス

・ランサーズ

規模の小さい案件が多く、報酬に対してサイト利用の手数料を取られますが、社労士としての実績を積む上で、副業を始めたい方にはおすすめのサービスです。

2.3 HPやブログから仕事の依頼を受け付ける

クラウドソーシングへの登録と合わせて行いたいのが、自分のホームページの開設。宣伝のためのツールであると同時に、仕事を受注するための窓口になります。

ホームページは、どのように実績やスキルをアピールするか、その宣伝力が仕事を受注できるかどうかの分かれ道です。

社労士がホームページとブログを活用して顧客獲得を成功させる方法を詳しく知りたいは、以下のWeb集客セミナーにご参加ください。

3.社労士として副業で稼ぐための3つのポイント

社労士の資格を活かした副業を軌道に乗せるためには、以下の3つのポイントを守ることが大切です。

・平日の夜や週末にできる業務スタイルを作る

・受注した仕事は誠意をもって対応する

・受注力を身に付ける

それぞれ解説していきます。

3.1 平日の夜や週末にできる業務のスタイルを作る

副業を行う上で、もっとも注意すべきポイントは、本業の業務に支障をきたさないこと。

仕事を受注する際には、本業の業務量とのバランスや、他の副業の期限・業務量を考え、無理のないスケジュールで対応しましょう。

3.2 受注した仕事は誠意をもって対応する

社労士としての実績を積み、特に信用力を高めるためには、どんな仕事も誠意をもって対応し、必ずやり遂げることを徹底する必要があります。

なぜなら、社労士の実績と信用力は、小さな仕事を誠実に積み重ねることによって形成されるためです。

一方で、仕事の期限を守らなかったり、いい加減な仕事をしてしまうと、低い評価の口コミを書かれたり、勉強会や交流会などで悪い噂が広まり、その後の営業活動に大きなマイナスになる恐れがあるので注意しましょう。

3.3 受注力を身に付ける

多くの顧客は、社労士のスキルや実績に精通していません。セミナーを聞いたり、ホームページを閲覧し、その社労士が信頼に足る人物かどうかを判断します。

つまり、社労士としてどんなに実績を積み上げても、その情報を顧客に届けられなければ、仕事の受注には決して繋がりません。

限られた環境やツールを活用し、いかに自分のスキルや実積を魅力的に伝えられるかという点において、受注力は社労士としての実積と同様か、それ以上に仕事の受注において重要な要素です。

4.高単価で受注する力を身に付ける方法

会社員として働いている社労士の多くは、自分で顧客獲得をした経験がありません。

個人事業主として顧客獲得するためには、ライバルに負けない「選ばれる理由」を明確にし、伝わる言葉にすることが非常に大切。社労士などの先生業に特化した選ばれる理由の作り方を詳しく知りたい方は、こちらの動画をご覧ください。

タイトル:【選ばれる理由:差別化戦略】ライバルに負けない集客!

5.副業する上での注意点

社労士として副業を始める前に、自分が勤めている会社が副業を認めているかどうかを必ず確認しましょう。

また、副業を認めている企業でも、会社の許可が必要とされるケースや、会社の利益を損なわないために副業に関するルールを定めているケースもあるため注意が必要です。

もちろん、副業が禁止されていたり許可が必要にも関わらず、内密に副業を行えば大きな問題になります。

後々のトラブルを避けるためにも、自社への確認は欠かさずに行いましょう。

6.まとめ

今回は社労士の資格で行うことができる副業の種類と副業の探し方、そして副業で仕事を受注するためのポイントについて解説しました。

社労士の資格でできる副業は、大きく分けて以下の5つです。

| 副業の業種 | 主な業務 |

|---|---|

| 社労士資格の独占業務 |

|

| コンサルティング業務 |

|

| 補助金申請のサポート業務 |

|

| 記事の執筆 |

|

| 資格講座の講師や添削指導 |

|

それぞれの副業は難易度や報酬、求められるスキルが異なるため、自分のキャリアや能力に合わせて適切に選ぶことが大切です。

また社労士の副業を探す方法として、以下の3つについて解説しました。

・社労士同士の関わりの中から仕事を探す

・クラウドソーシングに登録して仕事を探す

・HPやブログから仕事の依頼を受け付ける

さらに、副業で仕事を受注し、高額の収入を稼ぐためのポイントとして以下の3点について解説しました。

・平日の夜や週末にできる業務のスタイルを作る

・請け負った仕事は誠意をもって対応する

・受注力を身に付ける

特に受注力を身に付けることは、安定的に仕事を受注し、さらに高額な仕事の受注を実現する上でも欠かせない要素です。

本記事の内容が、社労士資格を活かした副業収入を得るきっかけとなれば幸いです。

文:川口翔平(Web集客コンサルタント)/編集:志師塾編集部

Web集客コンサルタント 川口翔平

志師塾のコピーライティングとWebマーケティングを担当する傍らで、受講生のWebサポートを行っている。

年間6,000名超を集める志師塾のWebマーケティングの一翼を担い、特にWebライティングやSEO(検索エンジン対策)、メルマガ集客の主担当を務める。

おすすめ関連記事おすすめ記事1:社労士の開業費用、開業のメリットデメリット、成功する条件とは?